Meitar Tewel

Neualtland ist das Ergebnis einer einjährigen architektonischen und historiografischen Erkundung von Meitar Tewel, einer israelischen Architektin und Wissenschaftlerin mit Wohnsitz in den Niederlanden. In Anlehnung an Theodor Herzls kanonischen zionistischen Roman Altneuland (1902), in dem er eine utopische Vision jüdischen Lebens im Heiligen Land entwirft, lenkt der umgekehrte Titel Neualtland den Blick zurück zu den Spuren traditionellen jüdischen Lebens im Frankfurter Stadtbild, wie es in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde. Ziel des Projektes ist es, räumliche und kulturelle Schichten des historischen Stadtzentrums freizulegen, wobei der Schwerpunkt auf dem modernen Stadtgefüge liegt, das auf den Ruinen der Judengasse, dem jahrhundertealten jüdischen Ghetto errichtet wurde.

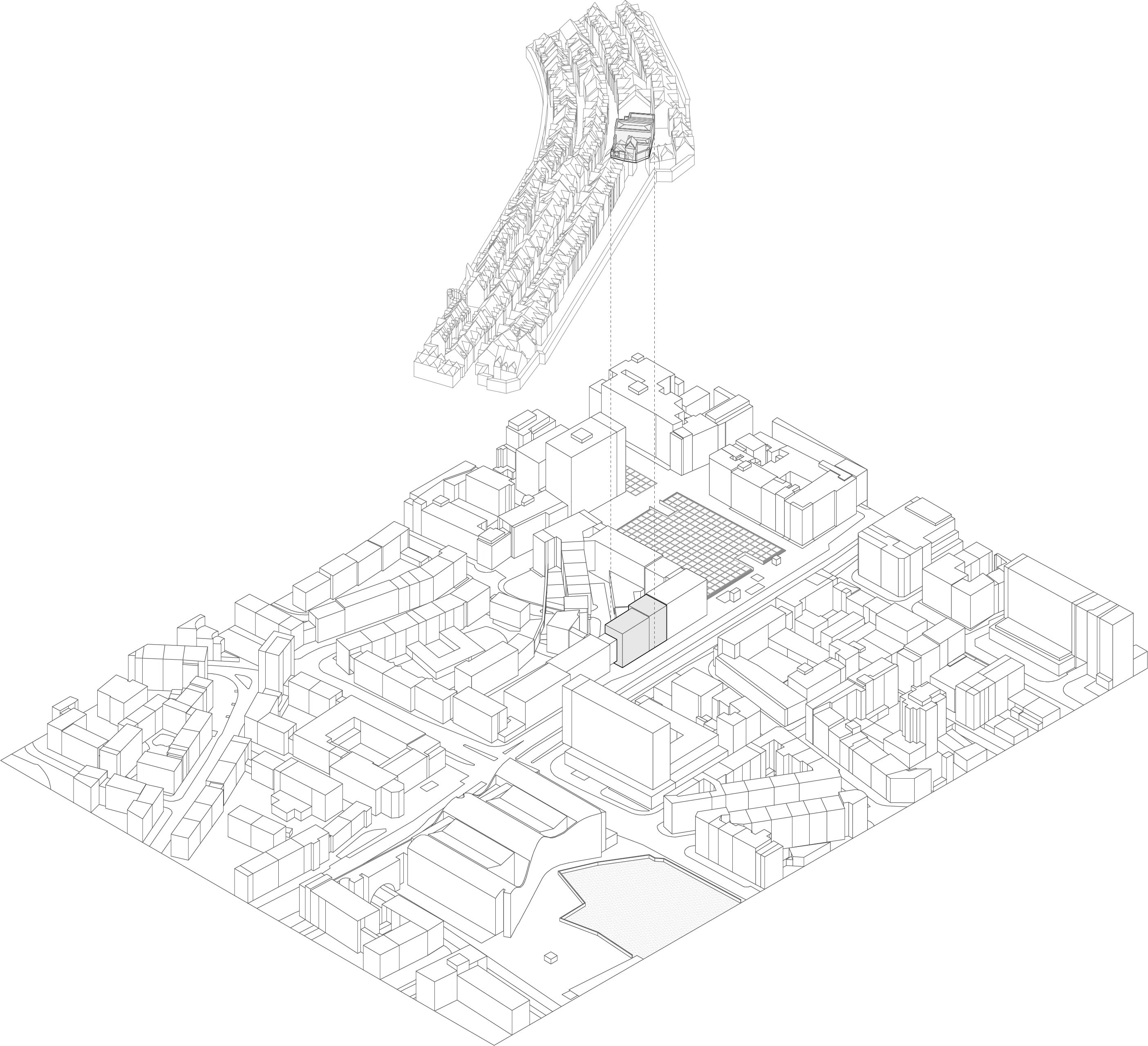

Der Fokus des Projekts richtet sich auf zwei Aspekte der lokalen jüdischen Geschichte, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben scheinen: Zum einen die gewaltsam ab- und ausgegrenzte historische Judengasse mit ihrer reichen und komplexen kulturellen Geschichte, und zum anderen die Umgebung der Straße An der Staufenmauer, die im gleichen Viertel nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist.

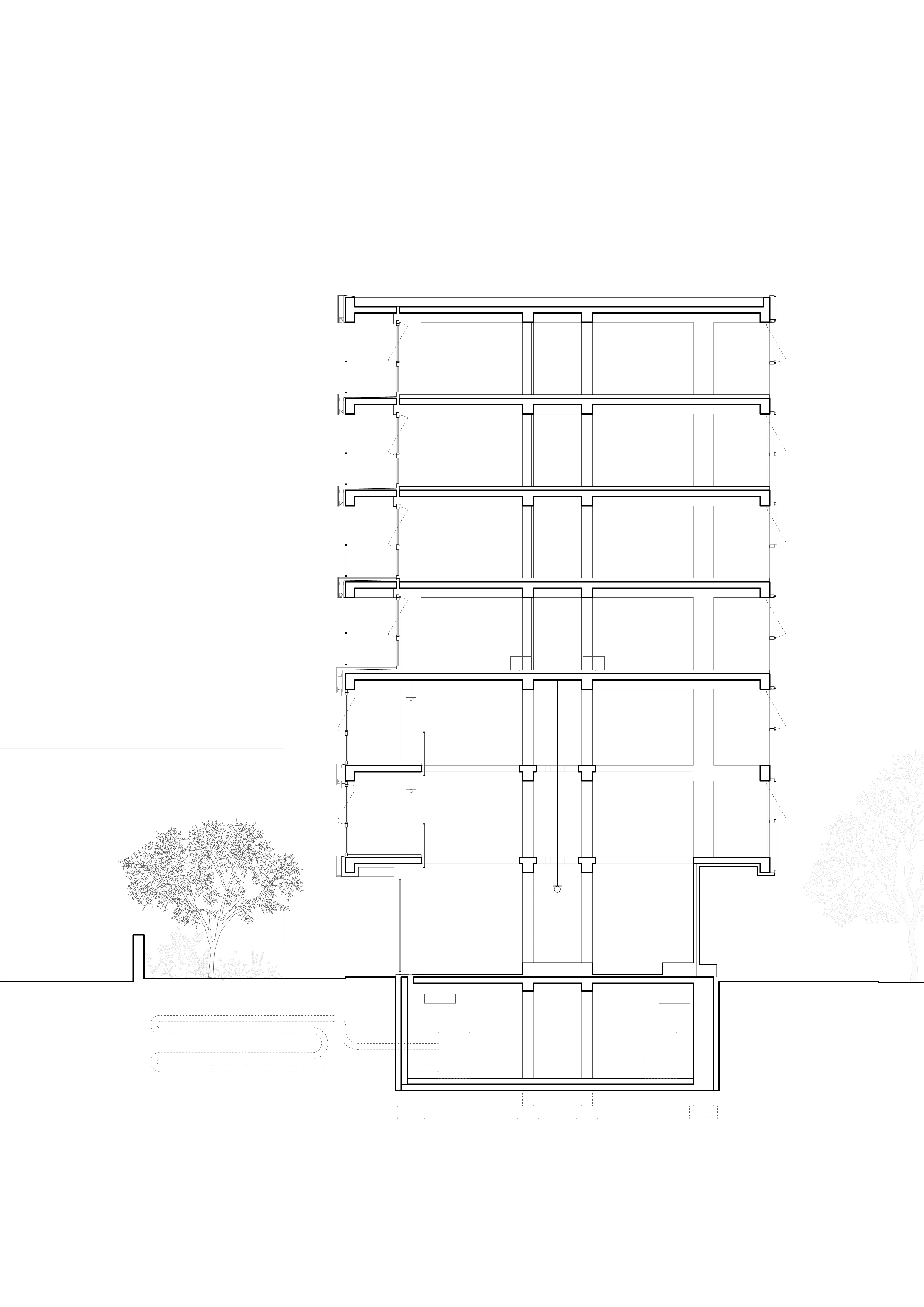

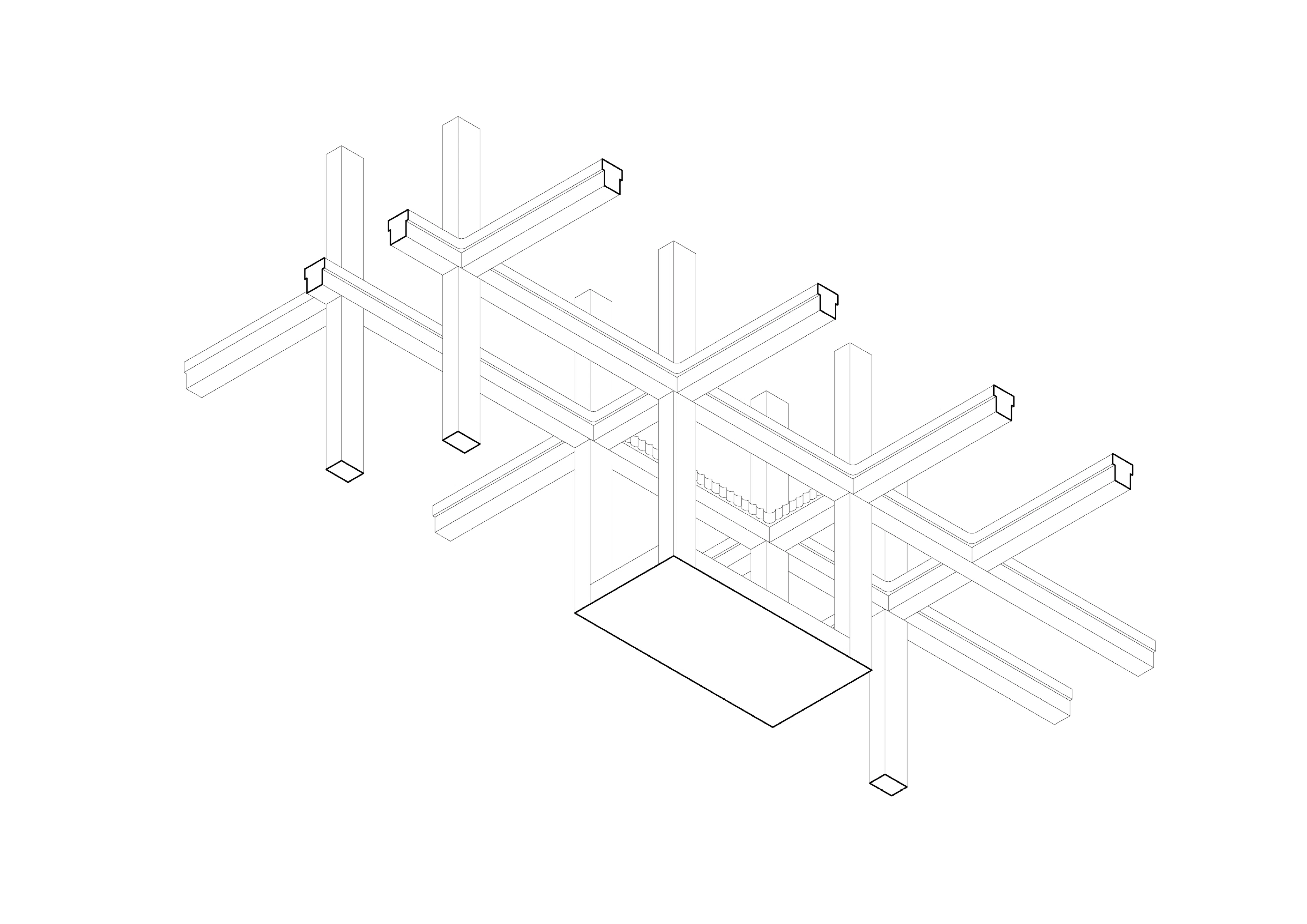

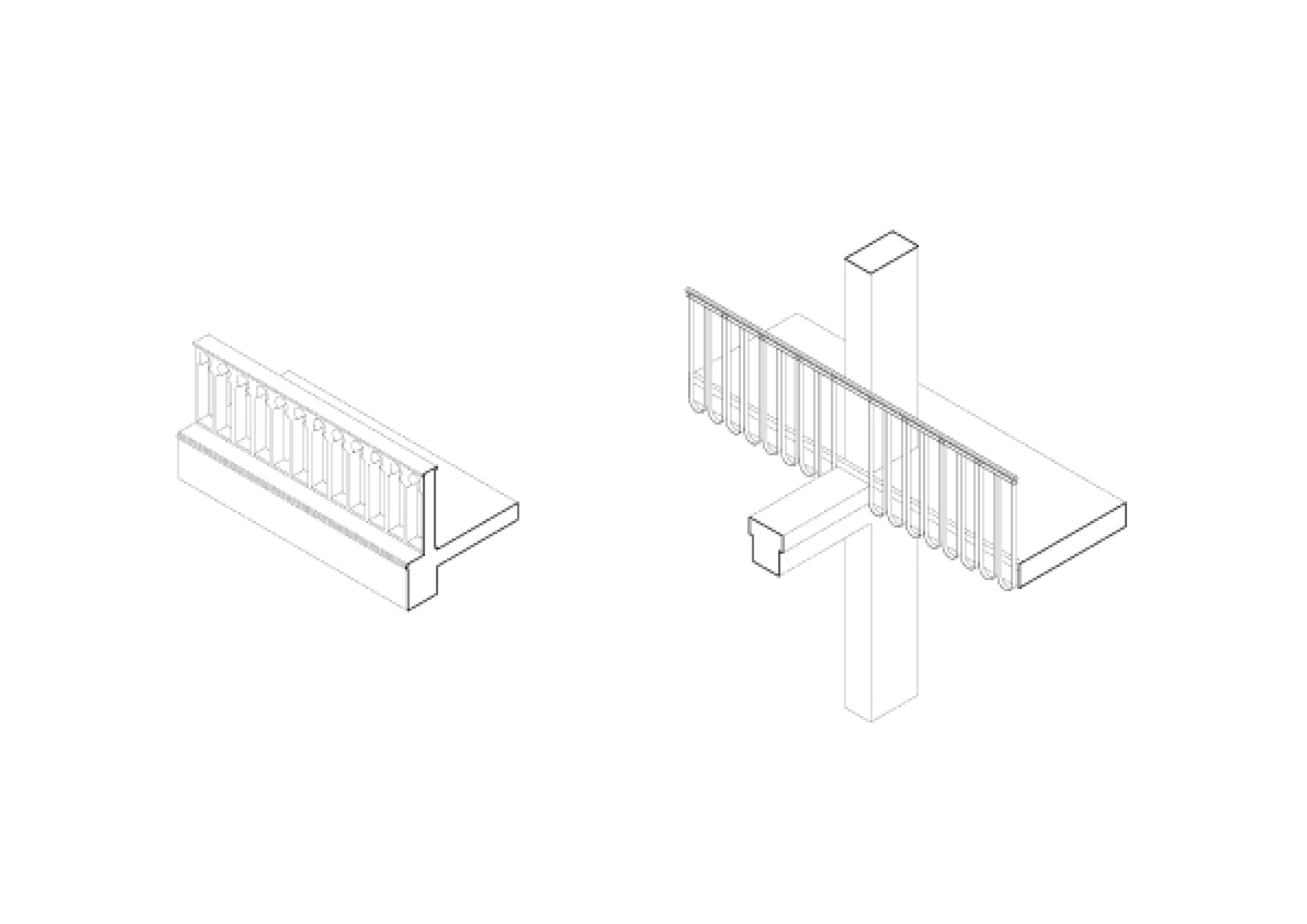

Alle Schichten werden als unverzichtbare Fragmente der Geschichte des Ortes betrachtet, daher verhandelt das Projekt zwischen den spärlichen Spuren des historischen Stadtgefüges und den Nachkriegsbauten, die diese im Stadtbild unsichtbar werden lassen. Im Zentrum des Projekts steht der Vorschlag eines umfangreichen architektonischen Eingriffs in zwei Bürogebäude, die in den 1960er Jahren auf dem Gelände der Hauptsynagoge gebaut wurden.

Meitar Tewel strebt mit dem Projekt eine Neubetrachtung gewöhnlicher Gebäude und urbaner Umgebungen als Räume an, die eine vielschichtige Vergangenheit in sich tragen, aber vielleicht auch eine hoffnungsvolle Zukunft. Dieser Ansatz eröffnet neue mögliche Sichtweisen, mit denen wir das architektonische Erbe besser begreifen und uns aneignen können. Die heutige jüdische Gemeinde und andere Frankfurter Bürgerinnen und Bürger sind daher eingeladen, sich ein verlorenes Kapitel der Stadtgeschichte wieder anzueignen und die Geschichte weiterzuschreiben und dabei die Komplexität und die Konflikte, die das mit sich bringen kann, ganz und gar einzubeziehen.